Paul Simon tiene una pesadilla recurrente. Antes de la mayoría de sus actuaciones, sueña que los micrófonos están tan altos que no puede alcanzarlos o que están orientados en dirección contraria al público y sujetos con tanta fuerza que no puede moverlos, o que está cantando dentro de una cabina de cristal y la gente no puede oírle. Simon es un hombre duro y competitivo, cuya seguridad emocional depende de su capacidad para mantener el control sobre su carrera, sus negocios y su vida personal. Pero la pesadilla tiene que ver con problemas que escapan a su control, que le hacen parecer idiota, que le aíslan de los demás.

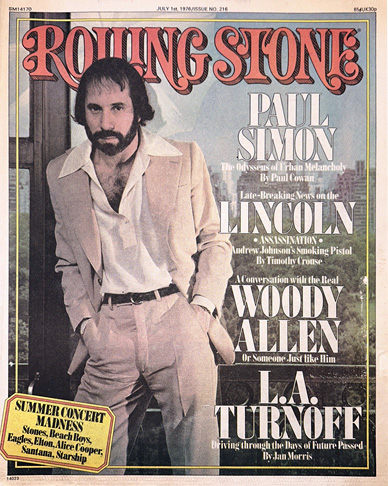

A veces se podían oír esos temores en su conversación mientras hablábamos en el austeramente elegante salón de su dúplex de Central Park West, en la zona de conversación con vistas a la vegetación primaveral del parque.

Yo me senté en un sofá de lona italiana, mientras que Paul estaba en una silla Bauhaus. Detrás de él, en el amplio espacio de tonos claros, había un piano Steinway Deco construido especialmente para el hombre que fue maestro de George Gershwin y un hermoso árbol en una maceta junto a un enorme cuadro azul pálido y naranja de Helen Frankenthaler. Cuando empezó a ganar dinero, dijo Paul, "mis gustos no eran refinados, así que no sabía qué comprar. Por supuesto, sabía de música. Compré este piano sin pensármelo dos veces. Pero no salía a comprar cuadros porque no sabía nada de pintura. Luego, poco a poco, mi gusto se fue formando, principalmente gracias a las mujeres".

Al otro lado de la habitación, sobre el largo mueble negro que contiene su equipo estéreo y sus discos, hay fotografías que documentan el arco ascendente de su carrera: una publicidad en blanco y negro de su primer disco de éxito (un single de rock and roll de los años cincuenta que él y Garfunkel hicieron como el dúo Tom y Jerry); una foto de Artie con el pelo ondulado; otra de Paul Simon lanzando la primera bola de la temporada de béisbol de 1969 en el estadio de los Yankees con la mirada del presidente del consejo de administración de la CBS, William Paley; una foto autografiada de César Chávez, que apareció en un especial de televisión de Simon and Garfunkel en 1969; una foto de Simon presentando el programa Saturday Night de la NBC el otoño pasado.

Ahora su carrera está en el punto más alto desde que él y Garfunkel se separaron hace cinco años. Y sin embargo, la magia sigue ahí para él. Su voz es rica en palabras y ritmos del Nueva York de los años cincuenta, de un niño que suponía "que la economía del país estaba vinculada al precio de las cremas de huevo", que pasaba los días de primavera en su habitación aprendiendo a dar la vuelta a las cartas de béisbol para que cayeran en la base de la pared más cercana; del ambicioso y retraído campeón de stickball que hervía de resentimiento por no haber sido alto, que soñaba que era Elvis Presley caminando por las tranquilas calles de clase media de Forest Hills.

Hace una década, Simon escribió: "Las palabras del profeta están escritas en las paredes del metro". Pero ahora, a sus 34 años, se pasea por Nueva York en un Cadillac negro que alquila a un servicio de limusinas (su chófer habitual dice que Simon y Leonard Bernstein son sus dos pasajeros favoritos). Cuando Paul habla del coche, su voz se llena de admiración, como la de un niño que describe un juego de trenes Lionel que le regalaron por su cumpleaños. "Te paras delante de un sitio, como en las películas", dice. "Cuando sales, el conductor te está esperando. Es el sueño de Nueva York hecho realidad".

Pero a menudo está depresivo, aunque se ha acostumbrado a esos estados de ánimo. "A veces me deprimo bastante", dice, "aunque antes era mucho peor, sobre todo cuando me drogaba hace unos años. Entonces me ponía de muy mal humor. Ahora viene y va. Es muy cíclico.

"En general, tengo una actitud pesimista. Me vuelvo letárgico y físicamente cansado. Tiendo a interpretar las noticias de forma negativa, incluso cuando son muy positivas. Por ejemplo, pienso que estoy deprimido porque fulanita lleva una semana sin llamarme. Luego me llama y veo que sigo deprimido. O estoy deprimido porque no escribo nada. Entonces escribo algo y sigo deprimido. Alguien de Columbia Records me envía una nota diciendo que van a lanzar 'Still Crazy after All These Years' como single [que podría ser el cuarto single de éxito de ese álbum ganador de un Grammy] porque alguna gran emisora de radio lo ha elegido, lo que normalmente me pondría de buen humor, pero esas noticias no surten efecto. Aun así, sea cual sea mi depresión, saldré de ella".

Pero, le pregunté, ¿qué dice la voz dentro de tu cabeza cuando te deprimes? ¿Por qué te vuelves tan pesimista?

"Mi voz me dice: 'Quizá ya no pueda escribir; quizá lo que hice no era muy bueno; quizá en general no soy atractivo para la gente; mi vida está desestructurada; ¿qué estoy haciendo aquí? Tonterías típicas de la depresión. No le presto mucha atención. No me lo tomo en serio. Simplemente está ahí. He pasado por ello lo suficiente como para saber que es sólo depresión; no es necesariamente algo cierto".

Luego empezó a hablar del mal humor y la tristeza que impregnan su música. "Las canciones tienden a enfatizar ese aspecto de mí porque es más fácil exorcizar esas cosas en una canción. Escribir sobre ellas es un alivio. Si estás contento, no tienes que hacer nada. Eres feliz, estás tranquilo. Así que tiendo a escribir sobre las cosas serias que me pasan o las cosas más tristes. No escribo demasiado sobre las cosas positivas porque entonces me siento demasiado bien para sentarme a escribir". En cierto modo, añadió, las canciones son "una falsa representación de mí".

Simon solía referirse a la década posterior a su primer éxito, "The Sounds of Silence", como " la del éxito", como si su popularidad constituyera una era geológica. Cuando hablaba de negocios, se refería a sí mismo y a su mejor amigo de la infancia, Artie, como Simon and Garfunkel. Es como si pudiera mantener el dominio sobre esa inesperada cascada de buena fortuna sólo retrocediendo ante ella, estudiándola, haciendo hincapié en lo difícil que ha sido todo. A veces sus reminiscencias sonaban como una serie de problemas apenas solubles. Al escucharlos, a veces se tenía la extraña experiencia de olvidar que se estaba escuchando a uno de los artistas populares más consistentemente triunfantes de esta generación, cuyo talento ha abarcado dos épocas....

Su vida se ha vuelto más ordenada. Vive en un mundo maravilloso de amables ayudantes: un ama de llaves checa que cocina, hace la compra, recoge su ropa de la tintorería, cuida de Harper [su hijo] cuando está trabajando; un servicio de limusinas; un agente; un abogado; un gestor de negocios que cuida de su dinero y evalúa todas las peticiones de su tiempo. Está muy unido a su familia y a algunos amigos, como el dramaturgo Israel Horovitz y el personal de Saturday Night de la NBC, pero intenta conscientemente limitar su disponibilidad para otras personas. "Es en parte mi naturaleza y en parte una forma de protección", dice, "no quiere que un gran elenco de personajes se pasee por su vida".

Paul es igualmente cuidadoso con su cuerpo. Las drogas están prohibidas -cree, fervientemente, que han dañado a algunos de los mejores talentos de su generación- y trata de mantenerse en forma corriendo unos kilómetros todos los días. Ahora se enfrenta a un problema físico. Tiene un depósito de calcio en uno de los dedos de la mano izquierda, que se le hincha y decolora con frecuencia. Ya no puede tomar cortisona, así que lo trata con otro medicamento "que me destroza el estómago". Es posible que dentro de cinco años no pueda tocar la guitarra. Así que está aprendiendo a componer al piano.

Es muy reflexivo sobre el ritmo de su producción. "Escribo y grabo al mismo tiempo. Pero en los últimos años, sobre todo tras la disolución de Simon and Garfunkel, sentí que tenía que pasar mucho tiempo de gira, ganando aceptación, vendiendo mis discos. Y cuando empiezo a pasar a la etapa de la actuación, que no me gusta especialmente, dejo de escribir.

"Como ahora, no he escrito nada desde principios de septiembre. Y dejé de actuar en enero. Tardé dos meses en relajarme después de dejar de actuar. Y ahora he tardado otro mes en volver a escribir. Así que pasará un tiempo antes de que pueda escribir algo.

"No me gusta este periodo. Ahora no me asusta, pero justo antes de que termine me entra el pánico. Siempre me entra el pánico. Invariablemente, la primera canción saldrá porque rebajaré mis exigencias, que siempre son demasiado altos. Escribiré un blues".

Sin embargo, Simon, el Odiseo de la melancolía urbana, parece conocer a fondo la geografía de su desesperación. No es probable que se pierda en sus matorrales. De hecho, ha hecho una especie de estética de la intimidad y la autopreservación.

Había una intensidad de sentimientos cuando hablaba de Dylan Thomas y Saul Bellow. "Creo que la vida de Dylan Thomas se convirtió en un elemento de tal fascinación que eclipsó su obra", dijo. "Si Thomas no se hubiera suicidado públicamente, si se hubiera convertido en un gran poeta, quizá John Berryman no habría saltado de aquel puente". Anne Sexton. Sylvia Plath. ¿Por qué tuvieron que hacerlo? El público tiene hambre de ver a jóvenes talentos suicidarse. Me encanta que Saul Bellow simplemente haga su trabajo, allá en Chicago. Su talento no se detuvo cuando envejeció".

Simon reza para que, como Bellow, "mi talento siga creciendo hasta que me muera". Trabaja muy duro para mejorar su oficio. Cuando tenía el dedo tan hinchado que no podía tocar la guitarra, decidió tomar clases de canto para aumentar el tiempo que podía cantar en el estudio y para que el registro superior de su voz tuviera más cuerpo. Ahora estudia teoría musical y se centra en los problemas que le interesan. Por ejemplo, la música de su último álbum empieza con la pregunta: "¿Qué es un acorde disminuido?". También está estudiando la naturaleza de las escalas musicales. "No creo que importe con qué pregunta empieces", dice. "Siempre que empieces con una pregunta, te llevará a algo interesante". Para él, la propia búsqueda le da energía. "Cuando he terminado un álbum, no puedo empezar a trabajar de nuevo a menos que reciba alguna nueva aportación de información. Si no, acabo haciendo exactamente lo mismo que antes".

También tiene una teoría sobre las letras: que los oyentes no pueden absorber una línea tras otra de rica poesía, que las canciones deben consistir en un lenguaje sencillo respaldado por una sola imagen poderosa que las convierta en algo mágico. Lee a poetas como W. S. Merwin, Edwin Muir y Ted Hughes para aprender lo que pueda de su arte.

La obra de Simon, como la de muchos otros artistas populares de los sesenta, era demasiado rica y complicada para clasificarla como folk o rock & roll. Su música empezó a reflejar su interés por otras formas, como el reggae y el gospel (la línea del título de "Bridge over Troubled Water" fue sugerida por una canción gospel). Su urbanidad y su interés por las técnicas musicales le llevaron a identificarse también con la tradición representada por George Gershwin. Aun así, los críticos solían agruparle con contemporáneos como los Beatles y Bob Dylan, y él mismo tenía una sensación de "tremenda competencia" con ellos.

"Dylan era el patrón con el que se medía a los compositores americanos", recuerda. "Me gustaban muchas de sus canciones, sobre todo las primeras, pero no tengo una perspectiva clara al respecto porque estoy muy metido en ello. No era capaz de que sólo me gustara la música. Si me gustaba mucho, al mismo tiempo me hacía sentir mal. Así que los celos eran un factor. Tampoco tenía una perspectiva de los Beatles. Me parecían geniales, pero nunca los disfruté como el mundo los disfrutaba. Siempre me sentí mal. Los escuchaba y la pregunta era: "¿Cómo lo hicieron?". No: "¡Vaya, qué maravilla!"".

Entonces, hace un par de años, su sentido de la competencia con sus contemporáneos empezó a disminuir. Se dio cuenta de que había mucha gente que sabía mucho más que él pero era menos popular. "Así que empecé a seguir ejemplos musicales, no sociológicos. Me di cuenta de que cómo te vestías o cómo te veías o lo que decías no era tan importante como si tenías madera de músico.

"Sin duda podría ver a George Gershwin como alguien con quien medirse. Leonard Bernstein es alguien con quien medirse. Lo cual no quiere decir que aspire a escribir canciones como Leonard Bernstein o como George Gershwin. Pero alcanzaron una excelencia adecuada para su época. Yo no lo haría. No lo conseguiría.

"Pero no creo que sea verdaderamente significativo que mi disco llegue al número uno o que gane un Grammy. Esas cosas son recompensas agradables. Es bonito conseguir esa popularidad. Pero entiendo que hay un listón más alto que se puede aplicar al trabajo. Y luego", se ríe con autodesprecio, "hay un listón más alto que ése. Cuando llegas a ser Gershwin eso no te convierte en Bartók".

Parece estar a punto de encontrar su lugar en la tradición representada por Bernstein y Gershwin. Aunque no habla mucho de ello, su próximo gran proyecto no es otro álbum, sino un musical cinematográfico.

En toda la industria musical tiene fama de ser un hombre de negocios especialmente astuto y duro. Sus derechos de autor son de los más altos del sector: más de 1,25 dólares por álbum. Cree que sus comienzos le dieron una ventaja sobre otros artistas. "Llevaba trabajando con discográficas y en el negocio discográfico desde los 14 años. Y grabé discos a los 15 o 16 años. Así que cuando Simon & Garfunkel salieron al mercado, yo ya llevaba ocho años y sabía algo del negocio, más que los Beatles, por ejemplo, que parece que cometieron algunos errores garrafales. Por ejemplo, sabía que podía conservar los derechos de publicación de mis canciones si quería. Eso me benefició enormemente.

"Aun así, en los primeros años de éxito no quería sentarme en reuniones de negocios. Sólo me interesaba la escena hippie de la droga y 'a la mierda el capitalismo'. Eso era lo que todos pensábamos en ese momento. Entonces le expliqué a mi abogado Michael Tannen que no quería saber nada de actas empresariales. Pero él me dijo: 'Tienes derecho a lo que ganes. No tienes que construir un imperio, pero todo el dinero que ganes por tu trabajo debes recibirlo'. Me puso en un contexto empresarial que podía aceptar como justo y correcto".

Paul habla del negocio discográfico, de técnicas de regateo o de la idea de comprar una propiedad como la editorial musical de Frank Loesser, como un buen jugador del Monopoly, salvo que sus dólares son reales. Pero, dice, "fuera de mi campo, los intereses empresariales son una diversión innecesaria. Tampoco lo es mi autoimagen de ser muy rico, aunque lo sea". Cuando le pregunté a Simon cómo ponía un límite al dinero que gastaba, me contestó con ironía: "Es como el presupuesto nacional. No hay un límite real. No vivo ni siquiera cerca del verdadero nivel económico que puedo permitirme. Podría comprar lo que me diera la gana, pero no lo hago. Mis valores siguen siendo aquellos con los que crecí, matizados con mi experiencia de nuevo rico".

Le llevó años en el diván del analista superar el sentimiento de culpa por el dinero que había ganado. Su analista tuvo que repetirle una y otra vez que no había explotado a nadie para amasar la fortuna, que sus canciones traían placer a la gente, no dolor. "Me dijo: 'Claro que el sistema es injusto, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. No va a cambiar a menos que tú salgas a cambiarlo'". Simon contribuye a causas como la de los trabajadores agrícolas y da dinero a artistas poco conocidos cuyo trabajo respeta, pero no es un activista. Finalmente decidió que "por suerte o por habilidad natural me han ido bien las reglas. No me las he inventado. Ya existían mucho antes de que yo llegara aquí".

"Tal vez no sea de admirable decir esto, pero, en la práctica, estoy del lado de los capitalistas. Es raro el que regala su dinero. Y los que lo hacen suelen cambiarlo por poder. Cristo, Gandhi, eran los mejores. Pero yo no tengo un carácter tan elevado".

Forest Hills, cuando Simon se crió, no tenía tradiciones. El lugar había sido tierra de cultivo hasta el final de la Depresión. En los años en que él creció, todavía se veían zonas pantanosas más allá de los edificios de apartamentos y las casas construidas a toda prisa que surgían por todas partes. Todos venían del Lower East Side, de Pitkin Avenue o del Grand Concourse. Estaban ansiosos por escapar de las vergonzosas huellas de la generación de sus padres, vivir por fin como yanquis y dar a sus hijos una educación que les permitiera acceder a los mayores lujos de Scarsdale o Great Neck. Para los judíos asimilacionistas que vivían allí, era una entrada al paraíso estéril, la utopía estadounidense de los años cincuenta: era una estación de paso para los que ascendían.

Ahora Paul intenta activamente recuperar su herencia. "Se me ocurrió que quería saber cómo era ser judío", dice. "Peggy, mi mujer, es de Tennessee, y su familia, los Harper, los Thomase y los Mathias, llevaban allí cientos de años. Y todos ellos siguen viviendo allí. Si alguien cruzaba la frontera desde Carolina del Norte, era una gran mudanza. Si hay alguien llamado Harper allí, son parientes. Pero el pensamiento se apoderó de mí, no tenía ni idea de lo que era, o incluso cuál era el nombre original de mi familia. Es como si te cortaran las raíces". Para sorpresa de sus padres, contrató a alguien para que investigara su genealogía, aprendió su nombre europeo y planea pasar algún tiempo el año que viene en la ciudad rumana donde nacieron sus antepasados. Está orgulloso de que su abuelo fuera cantor en una sinagoga. A diferencia de generaciones anteriores de famosos estadounidenses que americanizaron sus nombres para ampliar su atractivo -de hecho, a diferencia de Bob Dylan-, él siempre ha sido abierta y libremente judío.

Un luminoso viernes por la tarde le llevé al Lower East Side, antaño Jerusalén para millones de judíos de Europa del Este. Sus abuelos se habían casado allí, en una sinagoga frente al Fillmore, pero él nunca había pasado tiempo en el barrio.

Yo soy un judío asimilado de la generación de Paul Simon. El barrio ha hecho mucho por aliviar mi soledad. Me ha enseñado que, por muy secularizado y americanizado que me empeñe en estar, yo -como la gente que llegó aquí desde Italia, Irlanda o África- tengo un hogar en una cultura. Durante nuestro viaje, me había encariñado bastante con Paul. Quería que conociera el Lower East Side.

Ahora es una leyenda, gracias a películas como Hester Street y libros como El mundo de nuestros padres, de Irving Howe, pero su situación actual es más compleja. Los puertorriqueños y los chinos forman la mayoría de la población. La mayoría de los judíos que quedan son ancianos que viven con unos ingresos fijos de 4.000 o 5.000 dólares al año, ortodoxos que temen ser asaltados si van a la sinagoga, pero que nunca podrían mudarse a Forest Hills o Great Neck, nunca vivirían con hijos que no guardan el kosher, con nietos que celebran la Navidad, que se casan con gentiles. Sin embargo, el lugar sigue vivo con recuerdos de la vieja cultura: las pequeñas sinagogas ortodoxas donde aún se reúnen a rezar los oriundos de las ciudades de Europa del Este; las cafeterías kosher donde anarquistas, socialistas y comunistas bebían té caliente en vasos de agua y discutían de política durante horas; las tiendas y tenderetes en yiddish donde regatear es más divertido que comprar; los estudiantes de Yeshiva con sus patillas y los hombres ortodoxos mayores con sus caftanes que aún pasean por East Broadway como si fuera una prolongación de la Vilna prehitleriana.

Nos bajamos del taxi cerca de la cafetería Garden, antaño próspero centro de debate político del Lower East Side. Paul se integró perfectamente en el barrio, sin llamar la atención. Con su barba, su cazadora y su gorra blanca tapándole los ojos, nadie en la calle le reconocía. Además, la mayoría de los ancianos nunca habían oído hablar de Paul Simon. Dos amigos míos, Eddie y Mischa, del Proyecto Ezra, una organización de jóvenes que hacen de nietos sustitutos de ancianos, habían aceptado llevarnos por el barrio.

Farber, el bromista, es un anciano ortodoxo ciego, uno de los pocos judíos que permanecen en el complejo de viviendas de renta baja Lillian Wald, escenario de frecuentes atracos. Ese día se había estropeado el ascensor, así que tuvimos que subir a pie los dos pisos hasta su apartamento. Nada más entrar, Farber nos ofreció un trozo de tarta de queso, se quejó de su creciente barriga y luego nos sentó para una sesión de chistes y adivinanzas.

Simon se sentó en el destartalado asiento contiguo a la silla de Farber. Pronto empezó a observar al animado anciano con la afectuosa compostura de un nieto cariñoso que está encantado con el puro placer de los juegos de palabras.

Farber -que nunca había oído hablar de Simon- había practicado sus rutinas tan a fondo como cualquier cómico de los Catskills. "En el sur dicen 'I is' todo el tiempo", empezó. "I is coming", "I is here". Los tipos listos como tú se burlan por eso. Pero me pregunto si eres lo bastante listo para decirme si 'I is' es gramatical".

Mientras permanecíamos sentados en silencio, el viejo bromeó con nosotros, bastante orgulloso, sobre nuestra lentitud.

Paul respondió primero: ""I is" es la segunda letra de "big"".

"Oye, se parece mucho a mi respuesta", dijo Farber, sorprendido. "Yo digo: "I is’es la novena letra del alfabeto"". Pronto aceleró el ritmo y, despistándonos, mezcló chistes con sus acertijos.

"Ante quién se quita el sombrero un rabino", preguntó Farber.

"Al barbero", respondió Paul. Mischa, judío búlgaro refugiado de los comunistas, se rió a carcajadas. Su conciencia izquierdista había sido fuertemente influenciada por la letra de " The Sound of Silence". "Simon y Farber", dijo. "Menudo equipo de vodevil".

Entonces Mischa recordó que el viejo era un consumado acordeonista y le pidió que tocara. Simon le instó con más ganas aún. Pero no pudo. Los judíos ortodoxos tienen prohibido tocar instrumentos musicales en las semanas que siguen a la Pascua judía. "¿Qué pasa?", le reprendió. "¿No sois judíos? Ya lo sé. Judíos, pero no judíos".

Pronto tuvimos que irnos. Estaba a punto de anochecer, el comienzo del Shabat. Pero Farber tenía un mensaje más íntimo y urgente que quería transmitir. Cuando nos despedíamos, le pidió a Ed, su asistente social, que le diera la mano. Luego acercó al joven. "Quiero decirte esto donde tus amigos puedan oírlo", le dijo. "Te quiero. Eres maravilloso por seguir visitando a un anciano como yo. Me das fuerzas".

A Paul debió de conmoverle el homenaje. De todos modos, cuando nos íbamos, tocó cariñosamente al Sr. Farber, se despidió y añadió: "Te conseguiré media hora en una cadena de televisión". Probablemente era una broma -el anciano no tenía motivos para interpretarlo de otro modo-, pero de repente me recordó los poderes mágicos de la celebridad de Paul Simon. O al menos el poder que esa celebridad parecía prometer.

¡Qué potente don americano! Si Isaac Bashevis Singer hubiera conferido tales capacidades a alguien que viviera en los shtetls anteriores a la Segunda Guerra Mundial, ese personaje habría tenido que habitar en el reino de lo sobrenatural. En el Viejo Mundo, no había forma de explicar las increíbles bendiciones que una persona corriente como Paul Simon podía invocar.

Era una lánguida tarde de primavera cuando Simon celebró su último ensayo para el concierto del Madison Square Garden que estaba organizando en beneficio de las bibliotecas públicas de Nueva York. La sala estaba en uno de esos bloques postindustriales deteriorados que salpican el West Side neoyorquino. Unos niños españoles que jugaban al stick-ball en la calle contrastaban animadamente con la antiséptica sala donde se habían reunido los músicos. Pero Paul estaba más feliz que nunca. Su desenfado alegre y vital contagiaba a todos los presentes.

Los músicos eran buenos amigos suyos, aunque no había vuelto a reunirse con ellos desde la gira que hicieron por Europa el otoño pasado. De hecho, Paul llevaba cinco meses sin tocar con ningún músico. No sabía por qué. Le encanta ensayar con bandas, así que le pareció una forma incomprensible de autocastigo. De todos modos, por ahora se había acabado. El ensayo fue una liberación de su aislamiento autoimpuesto.

Estaba claro que mandaba, pero ejercía su control de forma relajada y con buen humor. Aquella tarde, este hombre casi compulsivamente verbal comunicó la mayoría de sus emociones, la mayoría de sus ideas, mediante gestos, sonrisas, frases. En un momento dado, durante un breve descanso entre canciones, apoyó su guitarra en una silla y, ejercitando los dedos para evitar calambres, mencionó la calidad "melismática" de la música que todos habían estado tocando. Extendió esa palabra formal de tal manera que parecía estar burlándose suavemente de sus propios estudios en aquel enorme salón con vistas a Central Park, asegurando a sus compañeros músicos que aún podía moverse y bailar, que seguía formando parte de su fraternidad.

Hacia la mitad del ensayo, Phoebe Snow entró para ensayar la versión de "Gone at Last" que ella y Paul interpretarían con los Jessy Dixon Singers. Con Paul de pie, trasteando con dos panderetas, Phoebe y Ethel Holloway, una cantante negra de gospel, se enzarzaron en un riff en el que intercambiaron gritos agudos y graves durante casi un minuto. Paul estaba encantado. El intercambio sacó al director que llevaba dentro. Con la intensa concentración de un artesano, les hizo ensayarlo seis veces distintas, hasta que fueron capaces de sincopar sus partes a la perfección y mantenerse lo suficientemente sueltas como para incorporar la respuesta del público que, Paul se dio cuenta, era a la vez impredecible y segura.

En la mayoría de las veladas benéficas, los artistas no se preocupan por la duración de sus actuaciones ni por la precisión de su trabajo. Pero a Simon le asustaban las imperfecciones, le daba miedo quedar mal. Esa era una de las razones por las que había dedicado tanto tiempo a conceder entrevistas a la prensa y la televisión para promocionar el concierto: no quería verse avergonzado por una sala medio vacía. Quería asegurarse de que la música de su concierto duraría exactamente 46 minutos. Así que, mientras cantaba y tocaba la guitarra, mientras animaba con la cabeza a cualquiera cuyo trabajo le complaciera, no dejaba de mirar el reloj de la pared del estudio con la atenta mirada de un Walt Frazier en el cuarto tiempo de un partido de los Knicks. Efectivamente, el set duró todo lo que había planeado.

Cuando Paul empezó a ensayar su bis, "American Tune", Harper, vestido con una camiseta roja brillante de Superman y una capa roja y amarilla, empezó a corretear de un lado a otro delante del equipo de sonido. Cuando terminó la canción, preguntó ansioso: "¿Me has visto?", a lo que su padre respondió: "Vi una figura, pero iba tan rápido que no supe qué era. ¿Eras tú?". El niño corrió a abrazarle.

Momentos después, cuando los músicos se habían marchado, Harper, con su capa fluyendo tras él, se apresuró hacia el micrófono situado frente a la sala y, de pie entre el laberinto de cables, empezó a cantar con voz potente: " Still crazy after all these years, still crazy after all these years".

Peggy también estaba allí. Bajando en el montacargas dijo, con una voz ligeramente divertida: "Ha nacido una estrella".

"No", respondió Paul. "Una estrella se duplica".

Antes del concierto del Garden, Paul no paraba de decirme lo mucho que odia actuar. Nunca se pone nervioso, excepto en esos sueños. ... Pero antes de un concierto tiene mucho miedo y se pregunta por qué está allí. Días antes de salir al escenario, sus miedos reprimidos se suman a sus angustias.

Pero aquella noche, solo y diminuto en aquel escenario lejano, parecía más personal, más tierno, que en cualquiera de los escenarios más íntimos en los que le había entrevistado. Aunque sus canciones estaban llenas de la melancolía adulta de "Still Crazy", parecía llegar al niño, al Harper, de la mayoría de los 15.000 espectadores. Y el aplauso fue majestuoso, un homenaje tan sentido como el que el Sr. Farber rindió a su asistente social, Ed. El público aplaudió y agitó cerillas con tanta intensidad que Paul se vio obligado a salirse de su plan y hacer un segundo bis totalmente inesperado: cantar "Me and Julio Down by the Schoolyard" y "Bridge Over Troubled Water" aunque no las había ensayado.

Me pareció que el aplauso no era sólo por la actuación. Era por todas las canciones que habían brotado de él durante los últimos diez años: por todas las experiencias que había ayudado a forjar. Era uno de los nuestros. Y lo que es más importante, su música formaba parte de nosotros. Por eso, incluso después del segundo bis, los aplausos no cesaron.

Él se emocionó. Incluso devolvió el aplauso. Pero decidió terminar el concierto después del segundo bis, con unas palabras sobre cómo más música significaría pagar el triple de horas extras a los trabajadores del Garden, cómo eso reduciría el dinero que se había recaudado para las bibliotecas. Luego se encogió de hombros agradecido, incómodo, y se apresuró a salir del escenario.

Más tarde me dijo que le preocupaba que, si seguía cantando, el público empezara a sentirse "hinchado"; sonaba como si temiera que, en medio de su triunfo, pudiera seguir siendo una decepción, como si esa pesadilla recurrente de perder el control, de parecer tonto, hubiera resonado débilmente en su cerebro.

También habló de la noche en términos astringentes y competitivos, como una reivindicación de su decisión de abandonar a Artie. Me dijo que había "redimido" canciones como "Bridge over Troubled Water" y "The Sounds of Silence". Ahora la gente sabía que las había escrito él. "Hace mucho tiempo que no escucho esos gritos de ‘¿dónde está Artie?’ entre el público..... Tardé cinco años en conseguirlo".

Ahora está aquí. Ha ganado el campeonato de stickball. Pero esa insatisfacción incesante consigo mismo, esa necesidad instintiva de mantener el control guardando las distancias, quedándose detrás de la cabina de control de cristal, por mucho que quiera salir, aún persiste.

Un día, en la elegancia de su apartamento, mencioné a una compañera suya del instituto de Forest Hills que me dijo que le encantaba "The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)" porque reflejaba su buen humor cada vez que llegaba a Manhattan. Cambió rápidamente de tema, pero aquel comentario casual debió de causarle una impresión mucho más fuerte de lo que yo imaginaba. Lo volvió a mencionar una hora más tarde. Dijo que ya no le gustaba la canción. De todos modos, le incomoda que alguien -incluso amigos- intente analizar su trabajo. Se había mostrado un poco incómodo cuando el público del Garden le aplaudió tanto tiempo. Ahora parecía sentirse invadido. "Lo que me gusta", dijo, "es un cumplido rápido, y luego adiós".

Rolling Stone

(Traducción: The Sound of Simon)